文字数: 4721 | 予想読書時間: 10 分 | 閲覧数: 1763

近年、日本の新築住宅のコストおよび販売価格は顕著に上昇しており、中間層や不動産投資家の購入・建築の実行可能性に圧力を与えています。本稿では上昇をもたらす構造的要因を整理し、日本市場における「オープンブック(open‑book)」型発注が価格抑制と透明性向上の手段になり得るかを評価し、機関投資家および個人投資家向けの実務的戦略とリスク管理の提言を示します。

事象と背景の概説:コスト上昇と業界の対応

2021年の世界的な木材価格急騰(いわゆる「ウッドショック」)以降、日本における木材および一部建材の価格は長期的に高止まりしており、加えて感染症やサプライチェーンの歪み、その後のエネルギー・原材料ショックにより住宅建築コストは継続的に上昇しています。業界統計では、大手ハウスメーカーの坪(約3.3㎡)単価が概ね100万円の水準を超え、高価格事例では120〜150万円/坪に達することもあり、新築住宅の参入障壁を根本的に押し上げています。

人手不足や労務環境の問題に対し、政府も制度面で対応を進めています。改正された建設関連規制では「労務費の基準」の策定・勧告メカニズムが導入され、資材高騰リスクがある場合には「おそれ情報」(価格上昇を招く可能性のある情勢)の開示を義務付けることで、労務の圧迫を防ぎ、適正な価格転嫁を促すことを目指しています。

オープンブック方式とは何か?その論理と日本の現状

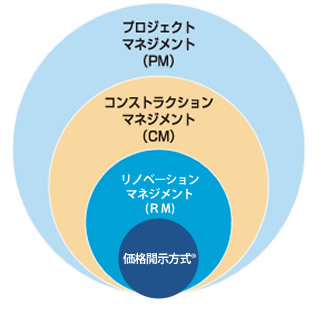

オープンブック(open‑book)発注とは、工事のコスト構成(材料、下請け、労務等)を発注者に開示し、発注者や第三者が原価を検証できるようにして「原価+報酬(fee)」で精算する方式です。多くの場合、GMP(Guaranteed Maximum Price、保証最高価格)やターゲットコストの枠組みと組み合わせて、発注者のリスクを制約します。長所は、コスト透明性の向上、情報の非対称性の低減、および関係者間の協働によるコスト削減余地の発見を促す点にあります。

日本では、長年にわたり大手ゼネコンや従来型の一式総価(総価一括請負)が優勢でした。総価契約は着工前に総額が確定するため発注者の予算管理が容易ですが、原材料や労務の急変時には請負側が多くのリスクを負い、そのバランスを取るために事後的に労務削減や契約変更が行われることがしばしばあります。オープンブック方式は日本でも実務検討や導入議論が進んでおり、部分的には大手企業や施工会社が該当サービスを提供したり、下請け入札の明細を発注者に開示したりする事例が見られます。

制度と市場の断裂:なぜオープンブックが万能ではないか

オープンブックは透明性を高めますが、制度面・実務面にはいくつかの脆弱性と制約があります:

オープンブックが第三者監査や明確なコスト検証基準を欠く場合、発注者が受け取る帳票は恣意的に調整される可能性があり、開示されにくい関連取引を含むこともあります。

合理的な最高価格やインセンティブ設計がないと、発注者は「コスト上振れ」の直接的リスクを負います。請負側の利益が圧迫された場合、施工の手間を削減したり現場管理を縮小したりしてしまい、結果的に品質や将来の補修リスクを招く恐れがあります。

オープンブックの運用には発注者側に相応の専門的な審査能力が求められるか、独立したコスト顧問の採用が必要であり、中小の買主や個人投資家にはハードルとなります。

加えて、業界ガバナンスの問題にも注意が必要です。近年、一部大手デベロッパーにおける土地取引やプロジェクト推進、情報開示を巡る重大な事案は、開発事業者のガバナンスおよびコンプライアンスリスクを露呈しており、この種の施工コスト以外の信用事象がプロジェクト評価や二次市場の流動性へ与える衝撃も無視できません。

投資家に向けたリスク教訓と機会の抽出

投資家の観点からは、以下の要点に整理できます:

建築コストと工期の不確実性をより保守的な仮定で織り込むこと。従来の「過去平均」は近年の変動をカバーしきれません。

契約条項の設計が一層重要である――オープンブックを採用する場合は、必ずGMPや明示的なコスト上限、監査権を求め、パフォーマンス連動のインセンティブを組み合わせてリスクの均衡を図るべきです。

サプライチェーンと労務不足は長期的なコスト上昇の構造的リスクをもたらすため、リターンモデルに長期的なインフレ調整を組み込む必要があります。

事業者のガバナンスや評判リスクはキャッシュコスト以外の経路でプロジェクトに影響を与えます(例:開発企業の不正や訴訟が判明するとプロジェクト停止・賠償・契約解除につながる)。したがって、請負者選定時には評判、財務、コンプライアンスの三軸でのデューデリジェンスを加えるべきです。

機会としては、コスト構造の透明化とプラットフォーム化(設計・調達から決済までを技術プラットフォームで統合すること)が、エンドツーエンドの管理能力を持つ事業者に差別化優位をもたらします。

投資家は、デジタル化されたコスト管理を導入し、オープンブックやGMPを公表している開発業者を選別することで、長期的に安定した施工納入と予測可能なコストリターンを期待できます。

制度変化の方向性と投資家向け対策(投資家タイプ別)

制度面では、国土交通省などの監督当局が二つの方向で動いています。一つは「労務費の基準」を法定化あるいは公式勧告で明確化し、原材料価格上昇により技能労働者の賃金が圧迫されることを防ぐこと。もう一つは、契約締結前に「価格上昇の可能性がある要因」の情報開示を求め、合理的な価格転嫁のメカニズムを促すことです。これにより将来的には発注者と請負者のリスク配分が制度的に整理され、価格転嫁のプロセスはより透明かつコンプライアンスコストを伴うものになります。

上記動向を踏まえ、投資家向けの実務的な提言は次の通りです:

プロジェクトのフィージビリティ算出では、建築コストを「ベースライン/上振れ10–20%/上振れ30%」の三シナリオでモデリングし、各シナリオにおけるIRRや債務返済余力の堅牢性を検証する。

GMP、第三者監査、あるいは電子契約・ブロックチェーンによるトレーサビリティを備えたプラットフォーム化されたサプライチェーンを採用する開発業者や請負者を優先的に選ぶことで、情報の非対称性と後続紛争のリスクを低減する。

契約書において「おそれ情報」の開示義務と変更協議のプロセスを明記し、資材や労務の異常上昇が発生した場合に発動する価格調整条項とタイムラインを確保する。

中小規模の住宅投資では、現場労務比率とロングテールリスクを低減するために、標準化・工場化(プレキャスト部材/モジュール住宅)を採用することを検討する。

開発業者のガバナンスとコンプライアンスに関するデューデリジェンスを強化する——重大訴訟、過去のプロジェクト紛争、主要経営陣のコンプライアンス履歴を確認し、ガバナンス事案による資産価値希薄化を回避する。

金融・資産配分への示唆

金融機関や機関投資家にとっては、融資のアンダーライティング基準を見直す必要があります。土地や将来キャッシュフローの基本的評価に加え、施工契約の条項透明性、請負チェーンの信用性と代替可能性を評価要件に含めるべきです。

ヘッジ策としては、借入契約書に施工進捗やコスト乖離の早期警報および追加資本条項を組み込む、あるいは下請け集中度の高いプロジェクトに対しては供給業者の履行保証や第三者監理を求めることが考えられます。

資産配分の観点では、特定地域や特定プロダクト(高性能省エネ住宅、モジュール住宅など)がコスト上昇に対して相対的に強いと判断される場合は比率を高め、反対に大量の現場労務や輸入素材に依存する従来型住宅は比率を下げるかより高いリターンバッファを要求すべきです。

結語:投資家向け実用チェックリスト

住宅建築コストが新たな常態に入る中で、透明性と契約設計がプロジェクトの成否を左右します。投資家にとって最も実行性の高い三つのアクションは次の通りです:

評価モデルにより保守的な建築コストと工期リスクのシナリオを組み込むこと。

契約とデューデリジェンスにおいてコスト透明性(オープンブック、GMP、第三者監査)とサプライチェーンの回復力を最優先で評価すること。

開発業者のガバナンスとコンプライアンスを投資判断のハードルの一つとすること。

制度変化、施工実務、財務仮定を一体として意思決定枠組みに組み込むことで、高コスト時代においてもポートフォリオの堅牢性と弾力性を維持できます。

参考資料

【出所:経済産業省(METI),2022】新型コロナがもたらす供給制約;ウッドショックの影響。https://www.meti.go.jp/statistics/toppage/report/minikaisetsu/hitokoto_kako/20210719hitokoto.html

【出所:国土交通省,令和6年】建設産業・不動産業:建設業法・入契法改正(令和6年法律第49号)について。https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan_kensetsugyo_const_tk1_000001_00033.html

【出所:日本モーゲージサービス(プレスリリース),2024】日本モーゲージサービスのグループ会社、株式会社住宅アカデメイアが提携。https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000010.000041537.html

【出所:住宅産業新聞,2024】2023年度大手ハウスメーカー平均単価・床面積、戸建住宅の価格上昇基調続く(報告)。https://www.housenews.jp/house/27300

【出所:インデックス(建設市場レポート),2022】ウッドショックとアイアンショックの影響で建築費はどの程度上昇しているのか?(建設コスト上昇の分析)。https://index-group.co.jp/reports/detail/152

【出所:竹中工務店,企業説明】オープンブック方式の解説(施工会社側の説明)。https://www.takenaka.co.jp/ja/needs/pm-cm/service02/index.html

【出所:DesignHorizons / 概説(英語),2022】Open Book Construction: Principles, Benefits, and Key Strategies(オープンブック契約の利弊)。https://designhorizons.org/open-book-construction-principles-benefits-and-key-strategies/

【出所:朝日新聞、NHK、東京新聞 等,2024–2024】積水ハウスを巡る事案報道(地面師詐欺・国立市マンションの解体等)。朝日新聞/NHK/東京新聞の報道を参照。https://www.asahi.com/ https://www3.nhk.or.jp/ https://www.tokyo-np.co.jp/

【出所:BUIDL & 住宅アカデメイア(プレス),2019】住宅分野でのブロックチェーン活用に関する業務提携(住宅アカデメイアの電子取引・透明化の取り組み)。https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000006.000043307.html

著作権について:本記事は著者によるオリジナルコンテンツです。無断での転載・複製・引用はご遠慮ください。ご利用希望の方は、著者または当サイトまでご連絡ください。